Исповедь и духовное руководство

Исповедь — не формальность, а встреча с Христом. Узнайте, когда нужна исповедь перед Причастием, какова роль духовника и почему покаяние — это жизнь.

РАЗГОВОР О ВЕРЕЛИТУРГИКА

1. Испытание совести и смысл Таинства Покаяния

Перед тем как подойти к Чаше, Церковь призывает человека посмотреть внутрь себя. Не формально, не с тревогой, а с верой и надеждой.

Исповедь — это не отчёт, а встреча. Встреча с Любовью, которая не обвиняет, а исцеляет.

«Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды».

(1 Ин. 1:9)

Церковь говорит:

«Готовящийся ко святому причащению совершает испытание своей совести, предполагающее искреннее раскаяние в совершённых грехах и открытие их перед священником в Таинстве Покаяния».

(Документ, Раздел III)

Покаяние — это не просто очищение, а воссоздание человека, как сказал святитель Иоанн Златоуст:

«Покаяние — это дверь милосердия. Через неё мы входим в милость Божию».

Когда человек исповедуется, он возвращает Богу то, что было утеряно — простоту, доверие и свет сердца.

2. Когда исповедь совершается перед каждым причащением

В древней Церкви христиане исповедовались каждый раз перед Евхаристией, потому что понимали: приближение ко Христу требует очищения. Но с ростом числа верующих и изменением церковной жизни практика стала гибче — с учётом духовного состояния человека.

«Духовник может благословить мирянина приобщаться Тела и Крови Христовых несколько раз в течение одной недели (например, на Страстной и Светлой седмицах) без предварительной исповеди перед каждым причащением, кроме случаев, когда желающий причаститься испытывает потребность в исповеди».

(Документ, Раздел III)

Это не отмена исповеди — это доверие к зрелости души. Часто исповедующийся человек, живущий в молитве и покаянии, может приступать к Чаше чаще — ведь покаяние для него становится образом жизни, а не только моментом обряда.

Святитель Феофан Затворник говорил:

«Исповедь должна быть не реже, чем душа пачкается».

А сердце пачкается — не по календарю, а по совести.

3. Когда исповедь совершается не вовремя

Иногда в храмах можно увидеть: пока идёт чтение Евангелия или совершается Евхаристический канон, в углу продолжается исповедь. Но это — нарушение внутренней гармонии службы.

«Недопустимо совершение исповеди помогающим за литургией священником во время чтения Евангелия и евхаристического канона. Таинство покаяния должно совершаться по возможности вне Божественной литургии».

(Документ, Раздел III)

Святые отцы учили: на Литургии всё дышит единством. Когда кто-то исповедуется в стороне, в момент, когда Церковь вся возносит благодарение, разрывается соборность — молитвенный строй становится нарушенным.

Исповедь вечером, накануне, или до начала Литургии — это время покоя, внимательности и личного слова. Это возможность священнику и кающемуся быть полностью в моменте, не спеша, не «между чтениями».

«Такое положение дел следует признать нежелательным… Исповедь желательно проводить преимущественно с вечера или до начала Божественной литургии».

(Документ, Раздел III)

4. Роль духовника и ответственность священника

Священник на исповеди — не судья, а свидетель покаяния. Он не прощает сам — он возвещает прощение, данное Христом.

«При преподании благословения духовникам следует особо помнить о высокой ответственности за души пасомых, возложенной на них в Таинстве Священства».

(Документ, Раздел III)

Духовник должен сочетать истину и любовь. Он не должен устрашать или обременять душу тяжестью канонов, но и не может бездумно отпускать всё без исправления. Его слово — лекарство: иногда мягкое, иногда жгучее, но всегда исцеляющее.

Святитель Григорий Богослов писал:

«Не всякий должен врачевать душу; врач душ человеческих должен быть очищен прежде других».

Поэтому и священник, и мирянин участвуют в одной тайне: один — как служитель милости, другой — как её ищущий.

5. Исповедь — не путь к допуску, а путь к встрече

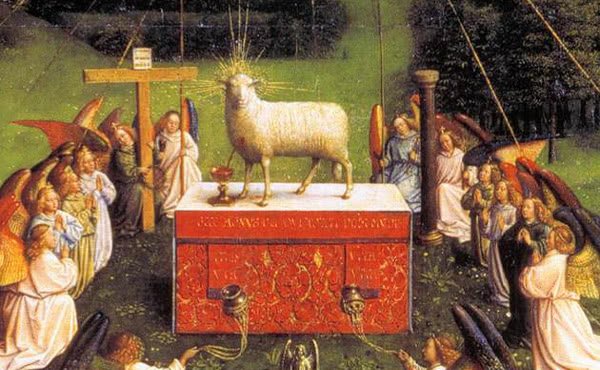

Некоторые воспринимают исповедь как «пропуск к Чаше»: нужно исповедаться, чтобы «допустили». Но это искажённое понимание. Исповедь — не формальность, а событие встречи с Христом, как встреча блудного сына с Отцом.

«Встану, пойду к отцу моему и скажу ему: отче! согрешил я против неба и пред тобою».

(Лк. 15:18)

И Отец выходит навстречу. Так и на исповеди — Христос ждёт не отчёта, а сердца, которое вернулось домой.

Святитель Иоанн Златоуст говорил:

«Покаяние — это не мука, а дар. Оно — второе крещение, совершаемое слезами».

Исповедь не только очищает, но и делает человека способным принять любовь, которая вливается в него через Евхаристию.

Заключение: чистое сердце — дверь к Чаше

Исповедь помогает не просто «допуститься к Чаше», а встретить Христа с чистым сердцем. Без неё можно прийти к алтарю — но не войти в глубину Таинства.

Покаяние — это свет, который делает душу прозрачной, чтобы в ней отразился Бог.

«Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят» (Мф. 5:8).

И когда человек после исповеди подходит к Чаше, он уже не несёт в себе тяжесть, а идёт — как сын, возвращающийся в дом Отца.

По материалам официального документа: «Об участии верных в Евхаристии» (Священный Синод Русской Православной Церкви, 27.12.2015)