Отклики древнегреческой философии в посланиях апостола Павла: между вдохновением и преодолением

Отклики древнегреческой философии в посланиях апостола Павла: как стоицизм, платонизм и эпикурейство повлияли на христианское богословие.

НОВЫЙ ЗАВЕТ

«Видимое временно, а невидимое вечно» (2 Кор. 4:18)

Введение: Павел и Афины

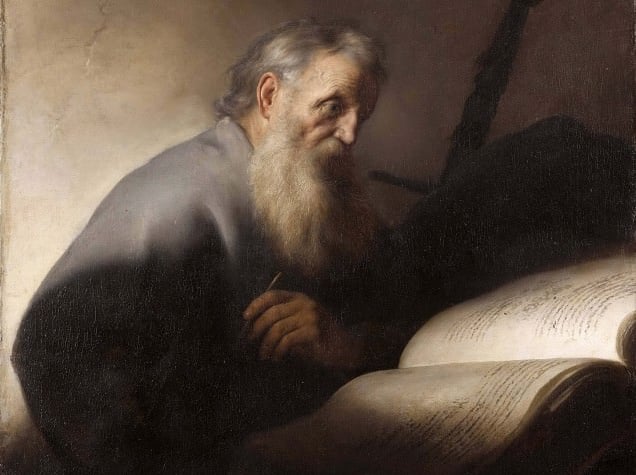

Однажды на вершине Афинского холма Ареопага человек, воспитанный в иудейской традиции, обращается к элите эллинистического мира — стоикам и эпикурейцам. Он говорит на их языке, цитирует их поэтов и использует их понятия. Это не философ, а еврейский раввин и апостол — Павел из Тарса. Его речь в Афинах (Деян. 17) — не просто миссионерский жест, а кульминационный момент диалога между христианством и античной философией. Но был ли Павел последователем греческой мудрости? Или он использовал её как ступень, чтобы затем преодолеть?

1. Павел и греческая культура: контекст и знание

Павел родился в Тарсе — крупном центре эллинистической культуры, где действовал университет и где распространялись идеи стоицизма, платонизма и перипатетизма. Хотя он был фарисеем по воспитанию, его образование не могло не включать в себя влияние греческой философии. В посланиях Павла прослеживается как знакомство с греческой поэзией, так и с нравственной терминологией стоицизма и платонизма.

Так, в Послании к Титу (1:12) он цитирует критского поэта Эпименида: «Критяне всегда лжецы, злые звери, ленивые чревоугодники» — выражение, ставшее в античности пословицей. В Афинах же он цитирует стоика Арата: «Ибо мы Им живем, и движемся, и существуем» (Деян. 17:28). Это не просто риторический приём — это свидетельство глубокого знания греческой культуры и умения говорить с ней на равных.

2. Стоицизм и Павел: параллели и различия

Стоицизм, доминировавший в Римской империи, проповедовал идею евпатии — внутреннего спокойствия, достигаемого через разум, самообладание и принятие судьбы. Павел, в свою очередь, говорит о мире, превосходящем всякий разум (Флп. 4:7), и о силе, совершающейся в немощи (2 Кор. 12:9–10).

Интересно, что в Послании к Филиппийцам (4:8) Павел использует слово арети — «добродетель», которое было центральным в стоической этике. Он перечисляет: «всё, что истинно, честно, справедливо, чисто, любезно, благовестно» — и призывает мыслить об этом. Это почти дословное повторение стоического идеала философской жизни, направленной к добродетели.

Однако ключевая разница в том, что для стоика добродетель — результат разума и воли, а для Павла — плод Духа (Гал. 5:22–23). Добродетель не достигается, а даруется. Это не самообладание, а обладание Христом.

3. Платонизм и тело: преодоление дуализма

В греческой традиции, особенно в платонизме, тело часто воспринималось как тюрьма души (см. Платон, Федон 82e–83a). Это породило дуалистическое представление о теле как препятствии к духовному совершенству.

Павел, однако, не отвергает тело, а освящает его. В Послании к Римлянам (12:1) он призывает: «Представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу».

Это не отрицание тела, а его преображение. В отличие от платонического освобождения от тела, Павел учит воскрешению тела, о чём подробно говорит в 1 Кор. 15. Там он противопоставляет «тленное» и «нетленное», но не как плоть и дух, а как тело душевное и тело духовное. Это не дуализм, а динамика преображения.

4. «Философия» как предостережение: Колоссянам 2:8

Важно отметить, что Павел не безоговорочно принимает греческую философию. В Послании к колоссянам (2:8) он предупреждает: «Смотрите, чтобы кто не увлек вас философиею и пустым обольщением, по преданию человеческому, по стихиям мира, а не по Христу».

Здесь Павел критикует не философию как таковую, а философию, оторванную от Христа. Он не отвергает разум, но подчиняет его Божественному Логосу, воплотившемуся в Иисусе. Это не синкретизм, а трансформация: Павел берёт язык и понятия философии, но наполняет их новым содержанием.

5. Святоотеческая рефлексия: от Иустина до Климента

Уже в II веке св. Иустин Философ писал, что всякая истина у язычников — семя Логоса, и потому принадлежит христианам. Он сам, будучи платоником, пришёл к вере через философию и увидел в христианстве истинную философию.

Климент Александрийский в Строматах развивал идею, что греческая философия — воспитатель к Христу, как Закон был воспитателем к Евангелию. Он писал: «Философия ведёт к совершенной мудрости, как дорога к истине».

Но эта дорога завершается не в Академии, а в Церкви.

Заключение: Павел как философ-христианин

Павел не был философом в классическом смысле. Он не строил систему, не спорил в академиях. Но он говорил с философией, через философию и вопреки философии. Он использовал её язык, чтобы преодолеть её ограничения и открыть истину, которая не в абстрактном Боге, а в воскресшем Христе.

Его послания — это не просто богословские тексты. Это точки отклика, где античная мудрость встречается с Божественным Откровением, где логос становится Логосом, а философия — богословием.

«Ибо слово креста для погибающих — безумие, а для нас, спасающихся, — сила Божия» (1 Кор. 1:18)