Причащение и состояние души: недопустимые случаи

Причастие — священная встреча, а не награда. Разберём, почему нельзя приступать к Чаше в состоянии гнева или тяжкого греха, и как действует церковная дисциплина.

РАЗГОВОР О ВЕРЕЛИТУРГИКА

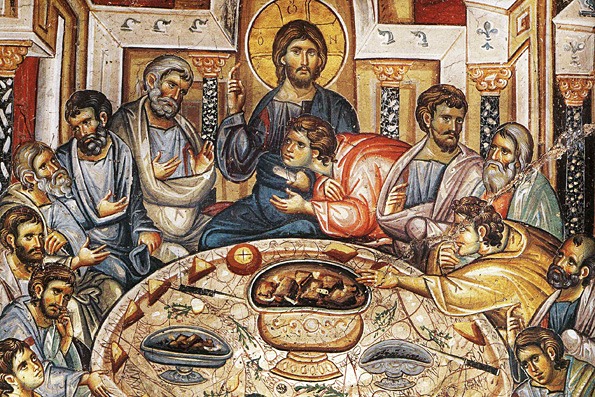

1. Причастие — не награда, а встреча

Причастие — не знак одобрения, не награда за послушание. Это встреча с Христом, Который Сам приходит в душу человека. И потому, как учит Церковь, подойти к Чаше можно только в состоянии мира, покаяния и очищения.

«Недопустимо причащаться в состоянии озлобленности, гнева, при наличии тяжких неисповеданных грехов или непрощённых обид». (Документ, Раздел IV)

Христос есть Любовь. И если в сердце человека вражда, злоба, осуждение — он идёт не к Любви, а против неё.

Апостол Павел предупреждал:

«Кто ест и пьёт недостойно, тот ест и пьёт осуждение себе, не рассуждая о Теле Господнем». (1 Кор. 11:29)

Причастие требует не безгрешности, а раскаяния. Не совершенной жизни, а сердца, способного сказать: «Господи, очисти меня, грешного».

2. Когда грех становится препятствием

В истории Церкви всегда существовало различие между немощью и упорством во зле. Если человек согрешил, но кается — для него Евхаристия становится лекарством. Если же он живёт во грехе без покаяния, то Причастие превращается в яд.

Святитель Иоанн Златоуст писал:

«И я говорю тебе: не запрещаю приступать, но запрещаю недостойно приступать. Приступай, но с покаянием, с сокрушением сердца».

Поэтому священник, зная жизнь человека, может — из любви и заботы — временно отстранить от Причастия, чтобы помочь душе исцелиться.

«При совершении тяжёлых грехов применение канонов в части отлучения от причастия на длительные сроки (более чем на один год) может осуществляться только по благословению епархиального архиерея». (Документ, Раздел IV)

Это не наказание, а врачевание. Как больному дают время оправиться, так и душе — время на покаяние и возвращение в мир с Богом.

3. Канонические запреты и исключения

Церковные каноны строго предупреждают: нельзя приступать к Святым Дарам, если человек сознательно пребывает в тяжком грехе — вражде, блуде, гордыне, упорстве, лжи.

Но вместе с тем Церковь хранит и дух икономии — снисходительности, о которой говорил святитель Василий Великий:

«Не всякий грех — падение без возврата. Бог оставил место покаянию».

Священник, руководствуясь этим духом, взвешивает не только поступок, но и состояние сердца. Иногда один и тот же грех для одного человека — падение, а для другого — упорство.

4. Женская нечистота и смертная опасность

Вопрос, касающийся женской нечистоты, часто вызывает недоумение, но Церковь выражает здесь не унижение, а уважение к телесной святости.

«Каноны запрещают причащаться в состоянии женской нечистоты (2-е правило святого Дионисия Александрийского, 7-е правило Тимофея Александрийского)». (Документ, Раздел IV)

Это древняя дисциплина, связанная с пониманием того, что тело — часть Таинства и должно быть в целомудрии и чистоте. Однако Церковь делает исключения, когда речь идёт о смертной опасности или затяжной болезни, ведь в этих случаях важнее не форма, а спасение души:

«Исключение может быть сделано в случае смертной опасности, а также когда кровотечение продолжается длительное время в связи с хроническим заболеванием».

(там же)

Таким образом, правило сохраняет смысл, но не превращается в жестокость. Любовь выше буквы — но никогда против неё.

5. Прещения: мера духовного врачевания

Иногда Церковь применяет епитимии — особые меры духовного исправления. Они не являются проклятием или отлучением навсегда, а даются ради покаяния и внутреннего обновления.

«В случае злоупотребления священником правом наложения прещений вопрос может быть передан на рассмотрение в церковный суд». (Документ, Раздел IV)

Так Церковь сохраняет равновесие между строгостью и милосердием. Священник не должен руководствоваться личным мнением, а следовать духу Христову: «Не погубить, а спасти» (Лк. 9:56).

Смысл прещения не в том, чтобы человека «наказать», а чтобы он вернулся к жизни. Как врач, приостанавливающий лечение, чтобы организм восстановился, так Церковь иногда задерживает допуск к Таинству, чтобы оно принесло не суд, а исцеление.

6. Причастие требует сердца, очищенного любовью

Нельзя подходить к Чаше с непрощением. Гнев и обида — это тяжесть, которая не даст душе подняться к Богу.

«Если ты принесёшь дар твой к алтарю и вспомнишь, что брат твой имеет что-то против тебя — оставь дар твой там и пойди, примирись прежде с братом твоим». (Мф. 5:23–24)

Причастие — это не утешение гордых, а встреча смиренных. Не награда, а священная трапеза для тех, кто жаждет очищения.

Святитель Николай Сербский писал:

«Недостоин тот, кто считает себя достойным. А достоин тот, кто приходит с покаянным страхом и любовью».

Заключение: встреча, а не привилегия

Причастие — не награда за усердие, а встреча, ради которой живёт Церковь. Подойти к Чаше можно только с сердцем, которое хочет не «получить», а отдать — обиду, гордость, зло.

«Причащайтесь с чистою совестью, насколько это возможно».

(свт. Иоанн Златоуст, Против иудеев, Слово III, 4)

Только такое сердце способно принять Христа — не как идею, а как Живого Бога, в Котором нет ни тьмы, ни обиды, а только любовь и свет.

По материалам официального документа: «Об участии верных в Евхаристии» (Священный Синод Русской Православной Церкви, 27.12.2015)